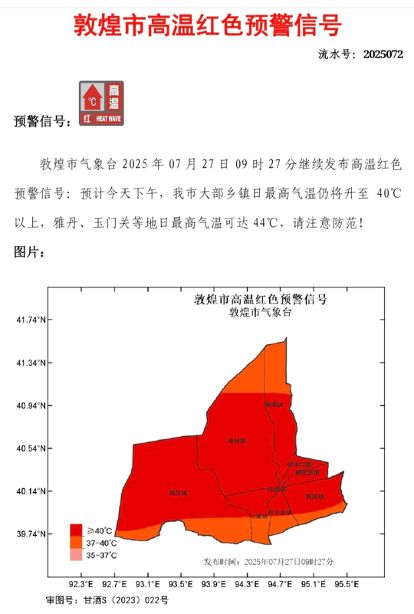

近日,北方多地出现了高温高湿天气,而北京是受此次高温高湿天气影响的典型地区之一,气象监测显示,北京7月3日相对湿度甚至短暂达到了100%。

网友评论说“黏黏糊糊,感觉出门像被牛舔了一口”“终于也体会到回南天的痛了”。

北京网友对近期高温高湿天气的感受。

这让很多人不免好奇,北京这是怎么了,是反常现象吗?又湿又闷又热,难道北方也会“回南天”吗?这样的潮热天气会持续多久?

如此湿热

北京这次是“回南天”吗?

并不是。“回南天”多指华南地区冬末到春季出现的一类天气现象——当冷空气刚东移南下入海,华南地区风向从冷高压南侧的东北风转为西侧的偏南风(因而被称作回南),而偏南风能从南海、西太平洋、印度洋等热带海区输送暖湿水汽;此时由于冷空气影响刚结束,地面和建筑物内仍相对较冷,若冷暖转换的速度极快且暖湿气流较强,贴近地面的暖湿气流出现冷凝,形成大量水滴露珠并造就极度潮湿的环境,这类现象称作“回南天”。

而6月底以来北京并不存在明显的风向和冷暖转换,更主要集中在湿度的变化,和“回南天”并非同一类现象;但由于湿度上升很快,加上前期较为干燥,建筑物的墙壁表面、地面等处还是有较明显水滴凝结,形成了部分类似于“回南天”的观感。

近期北京等地高温高湿天气

成因是什么?

6月底以来,北京出现了历史同期少见的湿热天气——虽然实际最高气温达到35℃(或以上)的天数不多,但湿度却显著偏高,导致体感显著闷热,甚至建筑物墙壁、地面、物件表面有大量凝结的水滴。

没有达到高温标准为何会“体感闷热”?这样的异常湿热天气是如何形成的?

网友拍到北京地铁站内的墙壁、地面上湿漉漉的,好似“回南天”。

最直接的天气过程成因,是副热带高压异常偏北与提前北跳——本来应当是华北7月底出现的天气提前了几乎一个月。

副热带高压是影响我国夏季的重要天气系统。作为一个对流层中低层的高压,在它的直接控制下会出现晴热高温天气;但同时在副热带高压的西侧和北侧,有来自热带海洋的水汽沿着其边缘自南向北输送,因而在副热带高压西侧或北侧边缘通常湿度较高、较为闷热;如果此时遇到更高纬度地区南下的冷空气相遇,还会形成大范围降雨。

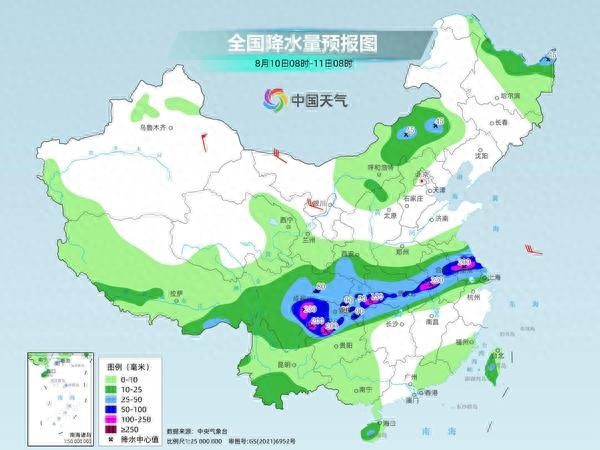

随着季节流转,副热带高压也会在夏季出现明显的向北跳跃阶段:常年第一次北跳发生在6月中下旬,此时副热带高压移动到华南沿海,而长江中下游地区在其北侧的降雨带,就是通常所说的“梅雨”。

而第二次北跳通常发生在7月上旬到中旬初,此时副热带高压北移到长江中下游地区,当地梅雨结束,转为被副热带高压直接控制下的晴热高温天气(也称作伏旱);而北侧的夏季风雨带也相应北进到淮河以北的北方地区,并在7月中下旬到8月中旬,推进到华北东北一带,也是当地集中的雨季,这一时期华北会因为夏季风的到来,出现湿度显著上升的闷热天气。

然而最近一段时间,副热带高压极端异常偏北,在6月底中心就已经移动到黄海南部一带——这是往年7月下旬的情形。它在直接控制长江中下游地区、给当地带来直接的晴热高温天气同时,其西侧偏南气流也将热带海洋的水汽提前涌向华北地区,导致当地湿度急剧增大;在先前较为干燥的环境里,也很快出现水滴在建筑物墙壁、物件、地板等表面凝结的现象。

同时,虽然北京和周边地区实际最高气温未达35℃,但随着湿度的显著上升,造成了体感温度的显著上升与闷热感加剧。

在较高温环境,人体是通过最直接的与外界进行热传导交换、皮肤表面通过汗腺等蒸发吸热而散热。因而体感温度除了受实际气温影响外,还有相对湿度、风速等因素,甚至衣物的厚度、材质、颜色(反照率)等也会影响到“感受到的温度”。

其中,最主要的是湿度和风速——在较高温环境下,湿度越高越抑制皮肤表面汗液蒸发散热,而导致体感温度更高;而若有风则能促进蒸发,从而让体感温度“相对降低”。

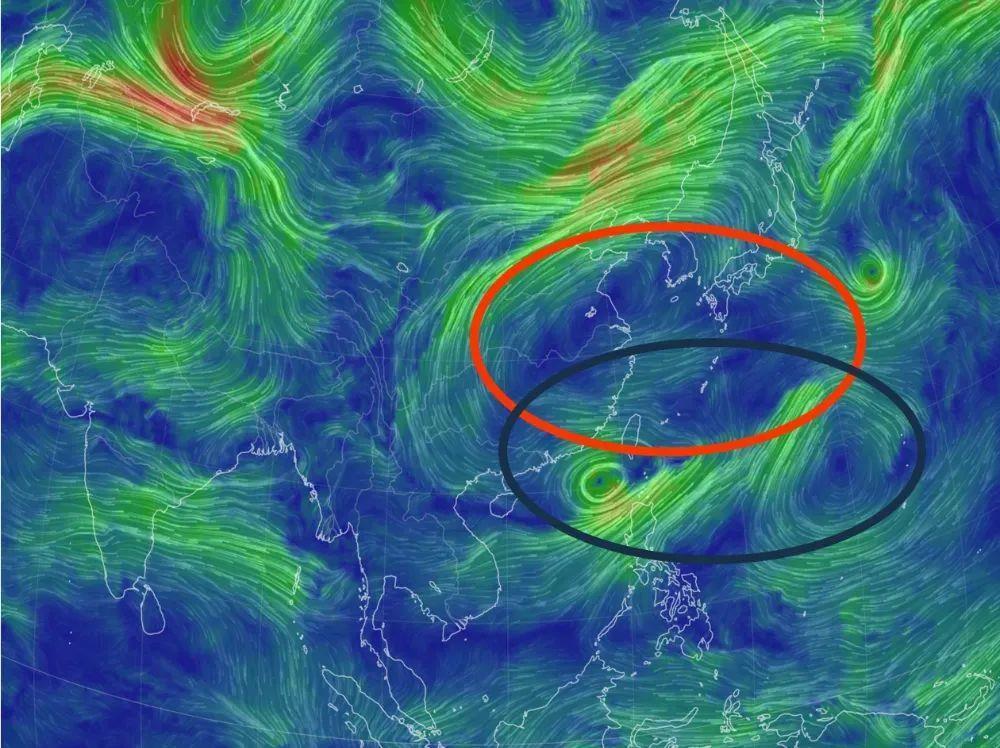

2025年7月初副热带高压位置以红色圈出,而常年同期平均的大致位置以黑色椭圆标出。

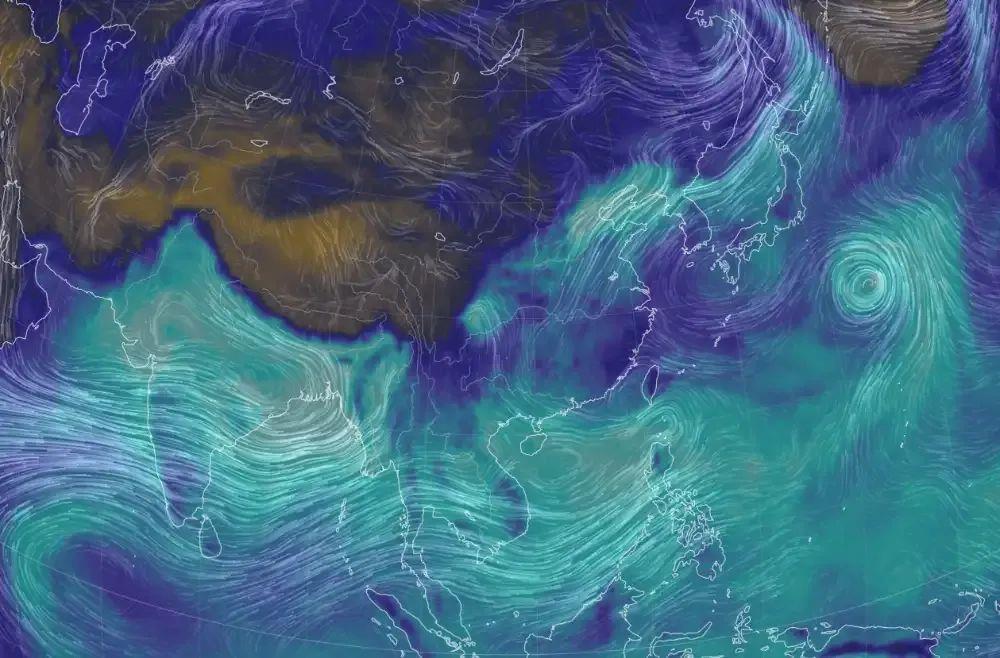

同时段约1500米高空的湿度和水汽输送,可以看见有大量水汽乘着偏南风向华北奔涌。

那么,是什么原因导致了这样异常偏北、提前北跳的副热带高压?

从短期气候因素角度看,先前在冬季到早春维持的拉尼娜状态进入衰减期,很可能有重要影响——在历史事件合成结果表明,拉尼娜衰减期的夏季,副热带高压往往显著偏北,提前北跳控制长江中下游地区,这导致长江中下游地区梅雨季提前结束,同时北方雨季和较闷热天气提早开始。

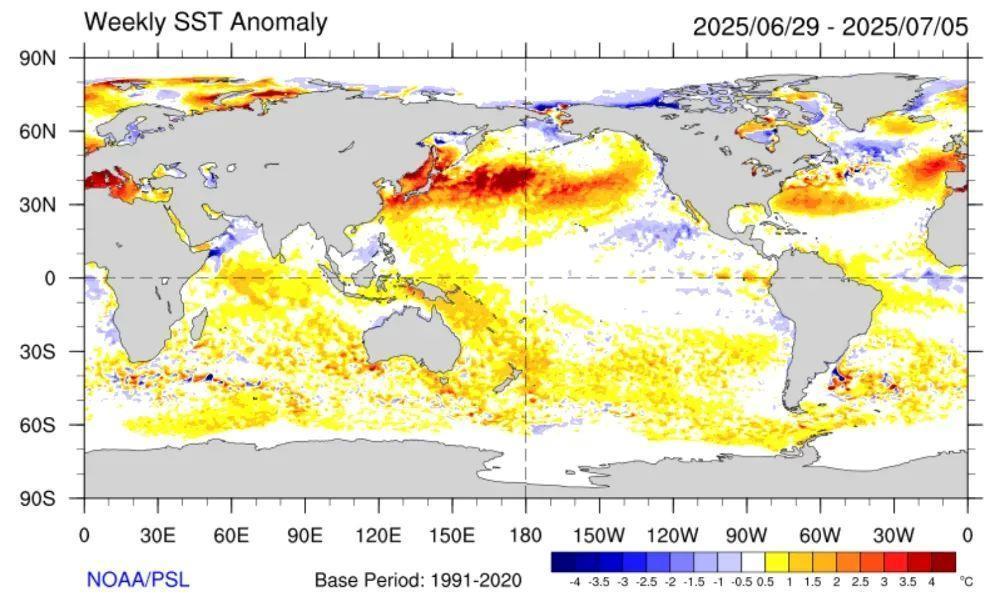

除此之外,过去数年里,和北京同纬度的渤海、日本海、北太平洋中纬度区域海温都出现了持续异常的偏高,目前已有初步研究认为,这样长期异常的偏暖也很可能对包括北京在内的东北亚地区气候产生显著影响,也包括副热带高压更容易偏北。

6月29日-7月5日全球海表温度偏离常年同期的距平图,可以看到东海、日本海和北太平洋中纬度洋区出现了大范围异常偏暖。

除了今年特殊的短期天气与气候因素,长期的气候变化也会影响到北京夏季的湿热。

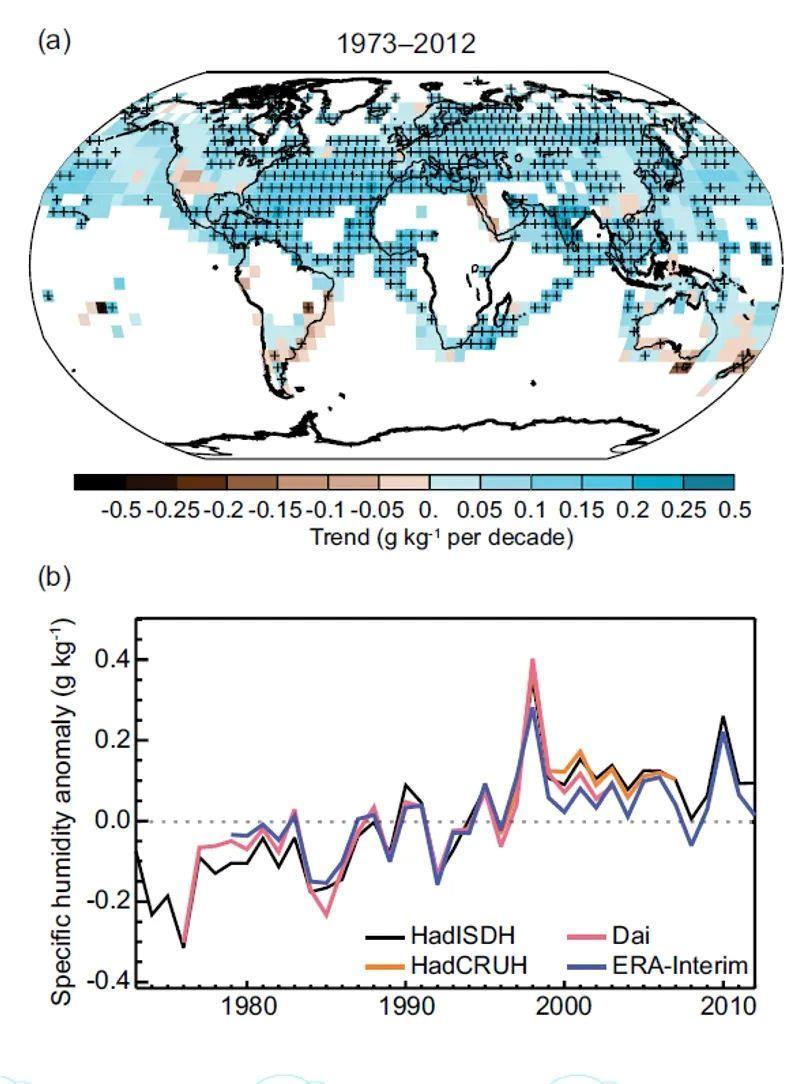

气候变化除了显著表现为平均温度升高,对于全球大多数地区,也伴随着大气层水汽含量的急剧上升——这已被过去数十年的观测证实,并在21世纪后续气候模拟里有进一步上升。

因为大气中能容纳的水汽存在上限(我们常说的“相对湿度100%”,就是这个上限),但这个“可容纳的水汽上限”,或者说饱和水汽压,是与温度呈正相关:温度越高,可容纳的水汽上限也越高(所以相同的相对湿度下,温度越高实际的水汽含量也越高)。而地球表面存在大量液态水体(海洋、湖泊、河流等),此时温度的上升与饱和水汽压的提高,是会促进更多的水体蒸发而“达到或接近这个更高的上限”。

还没有评论,来说两句吧...