他说“但悲不见九州同”,不仅是对陆游的隔空呼应,也是对全体华人情感的一次抒发。他站在时间的长河里,强调人的作用与价值,鼓舞受众跳脱出浅显的认知,用长远与发展的眼光来要求自己

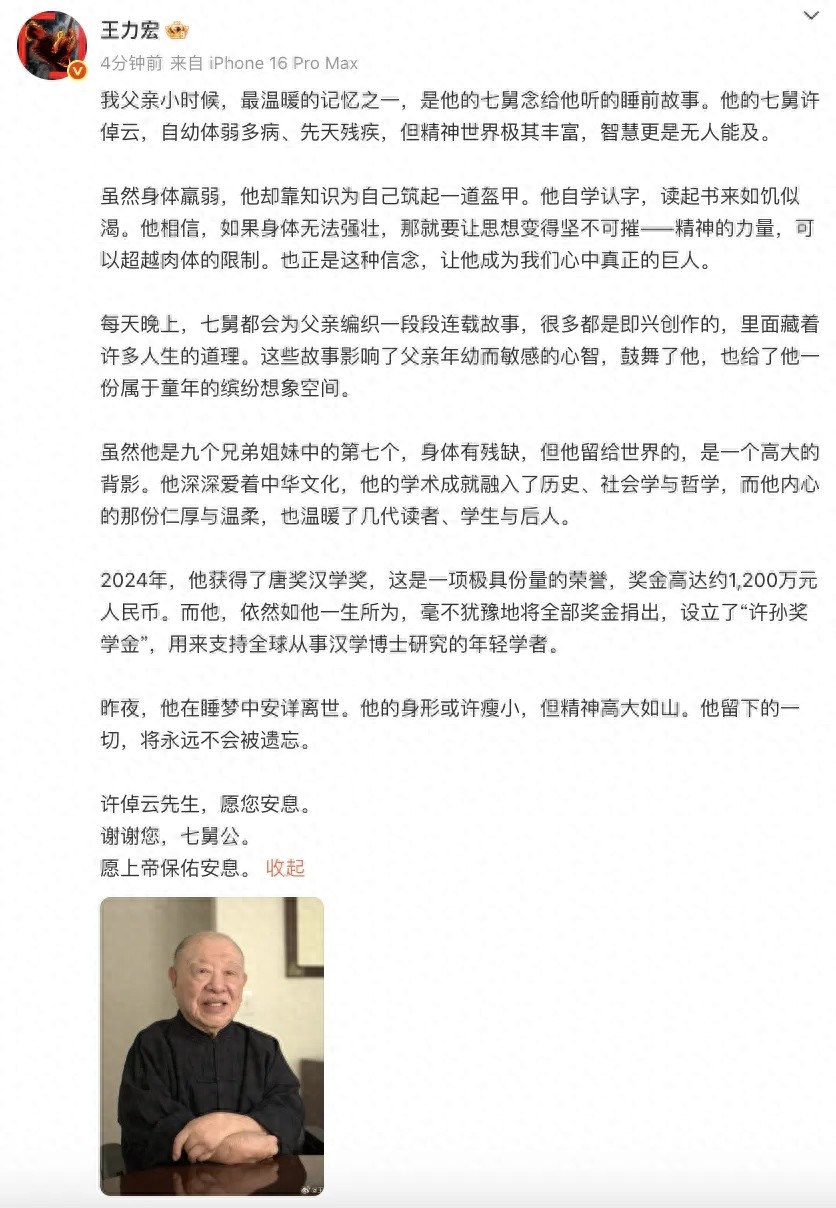

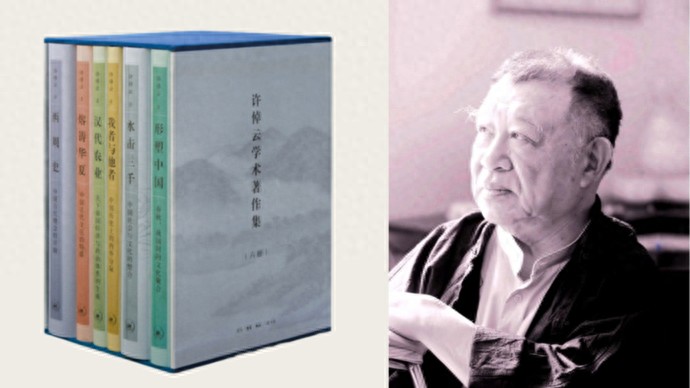

8月4日,著名历史学家许倬云先生在美国去世,享年95岁。

许倬云在谈论死亡话题时曾说:“哪天我走了,也只是走了一个残缺者而已。但我内在的部分,和天地、宇宙是共通的。”他所说的“残缺”,是指自己身体的疾病,而他对自己“内在”的形容,则意味着圆满与永恒。

因此,许倬云对于离开人世并不抱有悲伤的态度。令他悲伤的,是他对世界的担忧和对世人的关爱,“我可以为这个世界哀怜,为这个世界痛苦,为这个世界半夜流泪,但我也为世间人性光辉的部分欢喜且心存希望”。

在许多人看来,许倬云身上承载着往事的伤痕。青少年时期亲历或目睹的历史事件,使他在身体的残疾之外,有着常人难以忍受的心灵创伤。但他以坚韧的态度去写作和生活,成为获得广泛认可与崇敬的当代知识分子。

许倬云有两次走出历史圈进入大众视野的契机:一次是2006年出版的《万古江河》,这本获得第三届“国家图书馆文津图书奖”的著作,被认为是他可以传世的一本大书,清华大学曾将该书与录取通知书一并寄给新生;另外一次是2020年播出的《十三邀》专访,节目中,许倬云谈生活、谈精神、谈过去与未来,他那具有时空穿透力的话语,让专访内容丰富且深刻,使得许倬云不但再度给读者留下深刻印象,也赢得了无数年轻人的心。

在大众中走红的许倬云,没有被特别强调其知识分子形象,也没有被贴上“文化偶像”标签。时常通过社交媒体以短文字、短视频与网友交流的他,更多在尝试传递出“朋友”的气质,他的观点与立场,通常也以“朋友式”的口吻说出。因而他得到的更多是网友的爱心、点赞,以及些许的沉默——在当代活跃的知识分子中,能够避免争议与非议实属难得。许倬云能在如此受欢迎的同时也如此被尊重,源于他在表达个体的热爱与热情时,也常以宽阔的视野、宏大的格局来启迪读者、寻求共识。

他说“但悲不见九州同”,不仅是对陆游的隔空呼应,也是对全体华人情感的一次抒发。他说“我真正的归属,是历史上的、永远不停的中国”“我不固守于任何学科或任何时代”,是真正站在时间的长河里,来强调人的作用与价值,鼓舞受众跳脱出浅显的认知,用长远与发展的眼光来要求自己。

除了评判自己,许倬云较少针对个人或单一事件发言,他更多愿意通过对历史与当下、现象与风气、旧学与新知的对比叙说,将他的心声双手捧出。许倬云的温和,来自他的悲悯,而他的悲悯,又常从自身出发,展开到整个世界。他将个人苦难升华为对人类命运的关注,并且把世人的愁苦作为他的思考重心。同时他也从自己的经验出发,给出一些解决难题的意见。

许倬云走了,那些他曾帮助解答过的困惑、抚慰过的不安,不知是否会因他的缺席而再次出现。怀念许倬云,不仅是感怀他留下的那些既深邃又平易的文字,也因在喧嚣的网络中,又少了一位诚诚恳恳说话的“朋友”。

红星新闻特约评论员 韩浩月

编辑 赵瑜

红星评论投稿邮箱:

(下载红星新闻,报料有奖!)

还没有评论,来说两句吧...