因虚开发票罪、职务侵占罪,江苏镇江女子孙某被判处有期徒刑3年6个月。但是,自立案至今,孙某4年3次怀孕生子,一直未被收监,有明显“以孕避刑”的嫌疑。

据上游新闻报道,2021年9月案发时,孙某因怀孕被取保候审,当年12月6日生产,司法机关并未对孙某变更强制措施;2023年2月24日一审宣判,判处其有期徒刑三年六个月,当时孙某又一次怀孕,当年10月生产,哺乳期至2024年10月4日;距离其哺乳期结束还剩一周左右时的2024年9月27日,孙某第三次以查出怀孕为由,申请了监外执行。2025年5月27日,孙某生下第三个孩子,出生证明上父亲空白,随母姓。

孙某于2021年5月离婚,处于离异状态,却连续在即将收监时“卡点”怀孕。《刑事诉讼法》第265条规定:被判处有期徒刑或拘役的孕妇,因怀孕或哺乳婴儿可暂予监外执行,执行期间计入刑期。

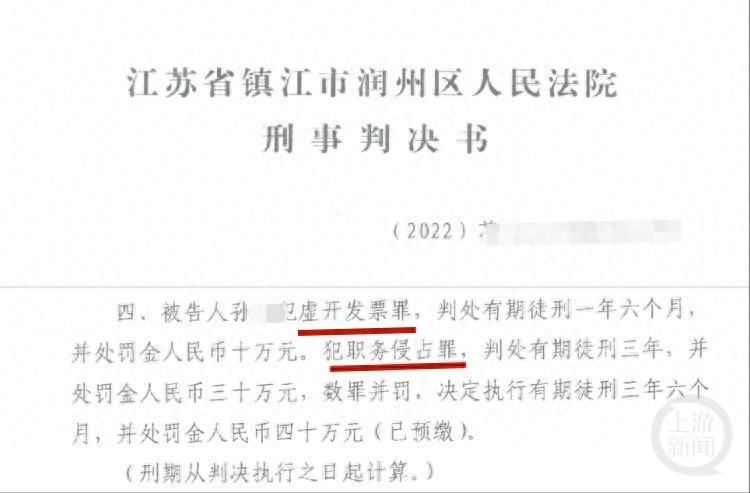

孙某数罪并罚被判刑。上游新闻 图

原本,对孕妇以及哺乳期妇女采取取保候审措施(审判前)、监外执行(判决后),体现了国家司法的人道精神。因为孕期女性身体承受能力较弱,羁押可能导致流产、早产等风险;哺乳期妇女需要亲自哺育婴儿。为保障孕妇、胎儿、婴儿的生存与健康权益,相关法律规定是正确的,也是带有人道温度的。

但是,有极个别女罪犯试图滥用这一法律规定,以多次怀孕、卡点怀孕、婚外怀孕的方式逃避法律惩罚。

《人民检察》杂志2025年05期,发表了山东省济南市人民检察院多名检察官撰写的《“以孕避刑”司法规制困境及出路》一文,对某市辖区2020年至2023年间办理的全部女性犯罪及暂予监外执行的监督案件进行筛查,从140例涉案怀孕罪犯样本中,筛选出46个“连续多次怀孕”的典型案例,其中至少有22人处于未婚、离异或者配偶入监服刑的状态,占47.8%。有的没有固定婚外伴侣,甚至不惜借助非法胚胎移植等非正常手段怀孕。可以说,这些孕妇“借孕避刑”的主观恶意非常明显。

“以孕避刑”虽然仅是极个别的案例,但却有着严重的社会危害性,挑战了法律公正的底线。

首先,它严重挑战了司法权威,滥用法律中的人道规定,有着非常恶劣的破窗效应、“示范效应”,让孕期、哺乳期监外执行的公正性受到挑战。其次,“以孕避刑”是把胎儿、婴儿当成逃避刑罚的工具,往往采用非正常的怀孕手段,导致这些孩子一生下来就没有完整的家庭,很多成为生而不养的“事实孤儿”。

有必要对“以孕避刑”的问题,打上“司法补丁”。在保障孕妇、哺乳期妇女和婴儿的特殊权利的大前提下,针对恶意利用这一法律规定,采取连续怀孕、婚外怀孕等手段逃避刑罚执行的,做出更精细的规范,堵住司法漏洞。

首先,将潜在“以孕避刑”可能纳入危险性评估和羁押必要性考量因素。“以孕避刑”很多就发生在取保候审期间。所以,有检察官建议:办案人员对涉嫌罪行较严重,有可能实施“以孕避刑”,就应当予以羁押。

其次,要精细化调整“监外执行期间计入刑期”的规定,或者直接予以收监处理。原则上,合法的暂予监外执行“监外一天折抵一天刑期”。如果能够认定“以孕避刑”,就不能折抵刑期。社区矫正机构应当及时向法院提出暂停计算刑期的建议,让“恶意怀孕之后还是服刑”成为必然,就能断了个别女性罪犯的恶念。

此外,对“借孕避刑”者还可以直接予以收监处理。比如,鄂尔多斯市东胜区贪污罪犯张某,在哺乳期届满即将被收监时,又再次怀孕,达到暂予监外执行目的后,马上就流产了。东胜区人民法院决定立即收监,而且流产后期间不予折抵刑期。

第四,针对部分具有特殊危险性的怀孕、哺乳罪犯,比如杀人、贩毒等罪犯,确实不宜监外执行的问题,那么,可以建议借鉴我国台湾地区在监狱设立保育中心、香港地区设立母婴监区等做法,建设具备较高医疗条件及必要育婴保障设施的特殊羁押场所,做到“应关尽关”,不让怀孕的犯罪服刑人员“逍遥法外”。

暂予监外执行是对孕妇、婴儿的特殊保护,但保护不是无原则的,不能被滥用、成为制度的后门,有必要做出更精细的规范。

澎湃新闻主笔 沈彬

还没有评论,来说两句吧...