近年来,长三角兴起“卖空气”的热潮。

“卖空气”,本质上是碳交易,很多地区通过相关的规则将森林、海洋、湿地等固碳释氧的功能计算出来,再作为碳减排的指标卖出去,就能获得真金白银的收益。只不过,试点颇多,却成败难料。有些“首笔”“首单”签约之后,便没了下文。比如,浙江某地3年前曾签下首笔湿地碳汇收储合约,但后续如何,无人知晓。这两年,浙江、江苏、安徽等多地还曾探索过茶园碳汇、农业碳汇等多种形式的碳汇交易,但往往“雷声大雨点小”,有的甚至“只干一票”,让人颇感遗憾。

去年1月,国家核证自愿减排量(CCER)交易市场正式重启,为碳交易的市场点了一把火。市场预测统计,到2030年,全国林业碳汇CCER市场潜在价值可达千亿元级。但到目前为止,碳汇资产开发方法学不足、开发成本较高、消纳渠道有限等问题,限制了农林领域碳交易的快速发展。业内人士指出,目前市场还处于起步阶段,“鱼龙混杂”。

安徽试图从制度层面破局。去年,《安徽省林业碳票管理办法(试行)》出台,对安徽省级林业碳票的计量、交易、抵消、融资监管等环节进行规范。今年4月,安徽首批5张省级林业碳票发行,共计碳减排量约为30万吨。根据安徽省生态产品交易所数据,截至目前,安徽省级林业碳票已完成9笔交易,交易额为80多万元。同时,林业碳票应用于司法实践、绿色出行等模式在安徽相继启动,或将推动构建更多元的碳汇消纳渠道。

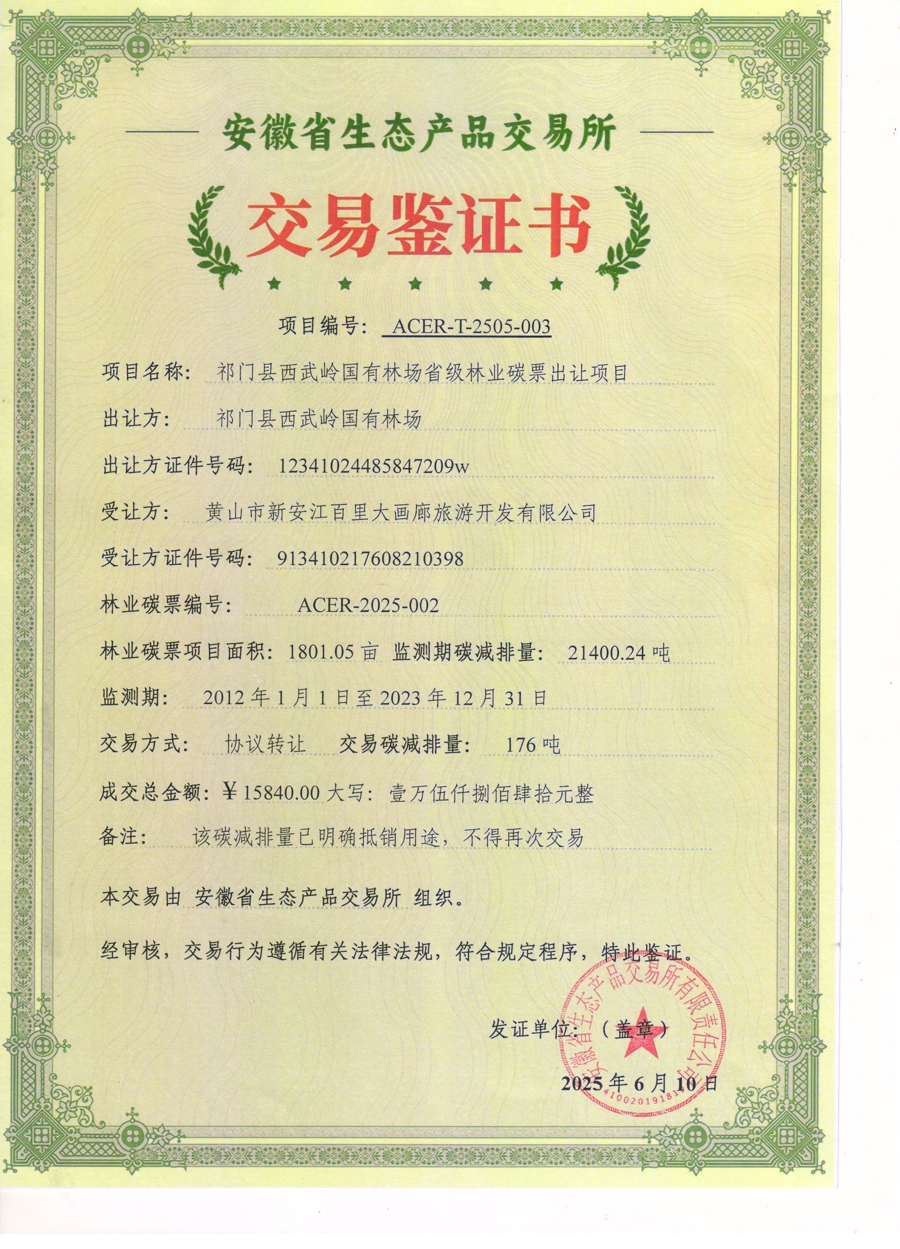

黄山市祁门县西武岭国有林场的林业碳票。 受访者供图

从各地探索来看,“卖空气”虽好,但现阶段并非易事。安徽推出林业碳票制度,计划通过建立全省统一市场机制来推动碳汇交易。具体成效如何?记者赴黄山、安庆、六安等地探访。

试点变“盆景”

时隔近半年,黄山市祁门县西武岭国有林场场长季东明对那场活动记忆犹新。今年4月,安徽省林业碳票首发活动在黄山举行,季东明手持崭新的林业碳票,当场将176吨碳减排量以每吨90元的价格出售给新安江山水画廊景区,助力后者打造零碳景区。

“卖空气”卖了1万多元,在长三角本算不上什么新鲜事,但更让季东明感到兴奋的是成交的价格。2023年11月,西武岭国有林场首次成功交易林业碳汇1518吨,交易价4.25万元,算下来,平均每吨的价格仅为28元。“当时觉得这个价格已经非常高了,毕竟那时候省里普遍成交价格才20—25元。能卖到90元一吨实在是出乎意料。”季东明说。

黄山市祁门县西武岭国有林场的林业碳票交易证书。 受访者供图

今年7月,季东明再次做成一单交易。当时,祁门县人民检察院就康某某涉嫌非法占用农用地案件向人民法院提起公诉,明确涉案人员康某某需承担生态环境修复赔偿费用94061元,该费用拟通过购买林业碳票的方式履行。此后,案件当事人主动认购990.12吨碳减排量,即相应价格的林业碳票。按成交价格计算,每吨林业碳票的价格达到95元。

本月底,2025国际汽联生态拉力杯(中国站)暨大黄山国际生态汽车拉力赛将举行。在上月举行的相关活动中,西武岭国有林场还和国元保险安徽分公司签订了碳票购买意向书。根据意向书内容,双方将共同助力赛事达成碳中和,目前交易正在进行中。

不到半年的时间里,接连达成多笔林业碳票交易,让季东明信心满满。一方面,价值可观。西武岭国有林场所持林业碳票,项目面积1801.05亩,核定监测期碳减排量21400.24吨。虽然目前林业碳票尚未形成完善的价格机制,但其交易价格参照CCER标准。按目前全国碳市场平均交易价格90元/吨计算,能为林场带来将近200万元的收入。

另一方面,三笔交易三条路径,从零碳景区到生态司法再到零碳赛事,季东明希望探索更多的林业碳票消纳场景。他告诉记者:“之前有企业来找我们谈,想要一次性买断我们的林业碳票。但我们不想做一锤子买卖,碳汇开发是一件长期的事,而不是只做一票。”

“不是只做一票。”季东明的这句话让记者想起,前几年,在长三角各地采访,常能听到碳交易的消息。只不过,这类交易大都“雷声大雨点小”,签约场面热闹,但很多“首笔”“首次”之后,往往没了下文。

比如,2022年,记者曾采访过某地的湿地碳汇开发,但收储合约签约后便没了音讯;去年,记者曾采访过某地的农业碳汇项目,但一笔近万元的交易后,还未有后续。安徽省生态产品交易所副总经理张智慧统计过,黄山市从2021年开始试点林业碳汇开发,到今年安徽省级林业碳票首发前,将近4年的时间里,共完成6笔交易,交易量约2400吨,金额约为11万元。

黄山市祁门县西武岭国有林场。 受访者供图

不少试点项目沦为“盆景”,是因为碳汇项目的开发条件苛刻,持续开发的难度很大。森林、湿地、海洋等都有固碳释氧功能,但不是每项活动都能形成碳汇。要变成可交易的碳汇,还需经过相关方法学的认证。以林业碳汇为例,根据CCER目前公布的两批共6个项目方法学,与林业相关的主要是造林碳汇,即通过无林地上植树造林或人工林的森林经营改造来获取碳汇。不过,对于森林覆盖率本就较高的很多长三角城市来说,重新植树造林的难度很高,而靠人工经营改造额外提高森林固碳效果有限,且成本偏高。

林业碳汇的开发成本有多高?去年,有研究者曾做过测算,按照森林经营碳汇方法学计算,每年每亩森林减排量为0.2吨—0.3吨,以当时碳汇市场交易均价计算,每年每亩成交价仅为15元。作为对比,森林经营实际投入每年每亩需要约100—300元。投入成本与收益倒挂,导致生产经营主体积极性不足。此外,有相关研究发现,林业碳汇项目开发审核成本高,并且周期长、风险大,尤其是CCER项目开发需1.5—2年时间,还有多重审核证资质要求。测算下来,平均开发一个碳汇项目需40万元左右,其中审定和核证费用占了八成。

“除非是为了示范效应,否则很不划算。”曾有业内人士如此表示。还有林场工作人员向记者透露:“林业碳汇开发对树种有限制,几乎所有商品林都不行。单从经济效益看,其实还不如砍树带来的收入更高。”

统一的碳票

即便碳汇开发困难重重,但很多地方的热情依然高涨。毕竟,“卖空气”不仅能带来真金白银,还能盘活森林、田地、湿地等沉睡资产,富民以及社会效益相当显著。

不过,问题也随之而来。把时间拨回到2021年,我国刚刚提出“双碳”目标。然而,当时CCER尚未重启,项目备案暂停,再加上很多碳汇项目本就没有现成参照系,大家都只能“摸着石头过河”。不同地区、不同项目对碳汇开发的方法学口径、计量方式、审核程序都各不相同,标准不一的直接结果是,彼此之间的碳汇产品无法对接流通。很多碳汇交易,基本只能“点对点”,难以形成市场机制。

黄山市祁门县西武岭国有林场。 受访者供图

安庆市林业局林长制工作科科长童斌记得,刚开始做碳汇的时候,精通这方面的人才几乎没有,完全不了解这方面的内容,包括相应的方法学和计量监测办法等。“都是新的东西,这些我们都不明白,学习也需要时间。”童斌表示,直到现在,人才队伍的缺失仍是当地开展碳汇工作的一大痛点,“当前碳汇研究理论与基层实操结合还不够紧密。”

童斌还提到一些市场乱象。比如,有企业与地方政府沟通,想要到当地开发林业碳汇,双方签约后,前期费用都由企业承担,交易后再按相应比例进行分成,签约期一般最低为20年。甚至有的企业并不具备开发资质或开发条件,签约后也不急着开发,或者再通过转包等其他手段开发。“相当于二道贩子,就是在跑马圈地。这种风险是确实存在的,目前也没有一个行之有效的体系进行监管和甄别,只能依靠之前的经验来判断,市场有些鱼龙混杂。”童斌坦言。

安庆是安徽省内较早开展碳交易试点的城市之一。2023年,安庆与中国林科院开展全面战略合作,完成森林碳汇资源本地调查。调查显示,当地碳储量价值在33亿元—375亿元之间。同时,安庆还发放并交易了市级林业碳票,但仍存在计量方法和核证机制不统一、跨市域无法互认、价格信号形成机制不足等问题。当前,安庆已开发市级林业碳票8万余吨,达成交易意向8000余吨,仅仅消纳了1/10。

六安同样较早开始探索碳交易。其中,霍邱县西山林场还成功入选全国森林碳汇试点。今年4月,西山林场与西武岭国有林场等一同获得了安徽省首批省级林业碳票,涉及林地3369.9亩,核算碳减排量达到3.1万吨。

六安市霍邱县西山林场矿山修复新造林。 受访者供图

西山林场场长刘同云和记者聊起碳交易“一票而终”的话题,在他看来,很多项目不是没有后续开发和交易的意愿,而是交易难以延续。其中的症结,就在于标准不统一。“每个市甚至每个县都可能有自己的一套计算标准,算出来的减排量都没法放在同一个市场里交易。甚至有些项目按照现有的方法学,可能都没法开发成碳汇。这样的项目,除了示范很难持续。”刘同云说。

在这样的背景下,安徽省从做好顶层设计入手,提出构建省级林业碳票制度,发布了《安徽省林业碳票项目方法学》,并出台了《安徽省林业碳票管理办法(试行)》,在全省范围内对林业碳票的计量、申请、制发、交易、抵消、融资监管等环节进行了规范。黄山市林业局副局长李维告诉记者:“从开发主体和计量范围上来说,安徽省林业碳票可以看作林业碳汇CCER项目的有益补充。”

有了省级政府的官方背书,林业碳票的公信力得到了切实提升,有利于挖掘碳票背后的金融属性。比如,滁州市皇甫山国有林场领到了编号为“001”的首张省级林业碳票,同时以232476吨碳减排量为质押,获得徽商银行滁州分行2100万元授信金额。“通过实行省级林业碳票制度,全省有了统一的碳票交易市场,这样就能更有效地盘活各地的森林资源。”安徽省林业局工作人员提到,今后还将不断拓宽碳票的应用场景,真正做到“不砍树能致富”。

尴尬的堵点

林业碳票的探索,确实打开了一条新路。但在记者采访中,不少业内人士仍然保持谨慎态度。有人提醒,不可忽视背后的“堵点”,尤其要拓展应用场景和消纳渠道。

在这方面,安徽有所探索。今年以来,六安、安庆、宣城、黄山等地已通过安徽省级林业碳票实现司法代偿5笔。比如,在六安首笔林业碳票交易中,由六安市人民检察院以每吨90元的价格认购123.39吨林业碳票用于生态赔偿,价值1.11万元。此前,六安市人民检察院在办理霍邱某矿业公司非法占用国有林场林地公益诉讼案件中,诉请中院判令该企业以认购碳汇的方式赔偿林地生态系统服务功能损失费1.11万元、以异地营造碳汇林的方式赔偿生态环境修复费用202.4万元。其中的林业碳票,就来自刘同云所在的西山林场,同时,林场还利用这笔200多万元的生态修复费用,在废弃矿坑上建立了一片碳汇林。

六安市霍邱县西山林场矿山修复新造林。 受访者供图

今年8月,在一场活动上,中国铁塔安徽省分公司与霍邱县西山林场现场签订20万元碳票购买协议,消纳碳减排量2090吨,并转化为2090万个零碳积分。公众通过使用铁塔充换电服务获取积分(每千瓦时电得4.8积分),可兑换商品或服务。安徽铁塔能源经营部相关负责人表示,通过将林业碳票用到快递、外卖、充换电等日常生活常见的场景之中,以购买的碳票抵消用户充电、换电的碳排放。

但从已落地的交易看,整体的碳票市场尚有待完善。季东明也跟记者提到自己的担忧,“碳票交易仍以政府主导的试点项目为主,市场化交易活跃度不高”。童斌则提到,无论是安庆市级林业碳票还是安徽省级林业碳票,都属于地方性碳汇产品,影响力相对有限。当前,买方市场较小,供大于求,更多的是为了政府引导购买或是引入生态司法,企业对购买碳票的积极性有限。

事实上,从眼下林业碳票的应用路径看,大多数场景具有较强的阶段性和事件性。比如,景区项目往往依赖宣传效应,司法代偿则依靠个案推动,赛事活动更是“一次性消费”。这些场景能起到示范作用,却难以成为持续稳定的需求来源。换句话说,碳票消纳或许仍未完全走出“一票而终”的现实困境。

在业内人士看来,下一步,安徽省林业碳票要完善和发展,还需做好两步衔接。一方面,是与市级层面的衔接。例如,对安庆等先行一步探索出市级林业碳票制度的城市,如何做好原有碳票的消纳,以及与后续省级碳票的转化,都需要费一番脑筋。另一方面,如何做好与CCER等国家标准,乃至国际自愿碳标准项目(VCS)的衔接,也值得期待。毕竟,如果被纳入CCER市场,重点排放企业可购买以抵消配额,就意味着有更广阔的消纳市场。

安徽省林业碳票首发仪式活动。 受访者供图

记者在六安采访时,六安市林业局生态修复科助理工程师赵游提到过他的设想。六安和上海已建立起对口合作关系,未来,林业碳票可以利用这个契机尝试敲开上海自愿碳市场的大门。类似的路径,同样与上海有对口合作关系的三明已有探索。此前,两地提出将在林业碳汇方法学开发、项目及场景创建、减排量消纳渠道等领域探索合作模式,支持已开发的存量三明林业碳票纳入上海碳普惠体系,目前两地间已有多笔跨区域林业碳票交易落地。

在某种程度上,安徽的“统一碳票”更像是一种探索的“过渡性制度”。它的意义在于,迈出了从“各自为战”到“全省市场”的关键一步,把“首单”的故事延续下去。但要真正把碳票培育成可持续、可融资、可流通的成熟资产,还需要更大的统一市场。在一体化发展的大背景下,未来沪苏浙皖不仅要分开发力争取形成更多突破,也离不开互相间的交流与共享,逐步打通跨区域交易壁垒,降低开发成本,培育稳定需求。

“不是只做一票。”这是很多碳交易项目的诉求。对安徽而言,统一碳票制度本身,就是对这一目标的制度性回应。它未必能立刻解决所有问题,但至少在探索中提供了一条可走的路径。未来,若能在更大范围内实现标准统一、市场互认,再辅之以金融支持与政策兜底,或许才能让“空气”真正成为可持续的“财富”。

还没有评论,来说两句吧...