4月25日下午,围绕加强人工智能发展和监管为主题召开的中央会议强调,要推动人工智能科技创新与产业创新深度融合,构建企业主导的产学研用协同创新体系,助力传统产业改造升级,开辟战略性新兴产业和未来产业发展新赛道。

尤其提到,要统筹推进算力基础设施建设,深化数据资源开发利用和开放共享。

事实上,在中央会议当天,我国人工智能技术研发应用领域再传捷报——在中国城市轨道交通协会主办、青岛地铁集团承办的“智慧城轨2025青岛现场会”上,由中国城市轨道交通协会牵头、青岛地铁研发的我国城市轨道交通行业人工智能大模型——青铁大模型正式发布,填补了城轨行业应用空白的实际现状。

从中央到地方,两场会议并不是巧合,“人工智能+千行百业”已经是大势所趋。

再看城轨行业,截至2024年12月,我国共有54个城市开通运营城市轨道交通线路325条,运营里程10945.6公里,车站6324座,城轨行业已转入“建设运营并重、以运营为主导”的发展新阶段,同时面临着运营成本高、安全压力大发展等难题。

破题,迫在眉睫。

城轨行业大模型,来了

2020年起,青岛地铁先后编制了智慧运维、智慧城轨、数字化转型等4项规划,2024年初,在原智慧城轨规划基础上结合人工智能发展,研究制定了基于人工智能的新一代智慧城轨规划。

简单说来,城轨行业大模型,是基于城市轨道交通行业发展需求,利用城轨行业数据训练微调形成具备逻辑推理、智能交互、算法纳管和泛化应用等能力,赋能设备运维、乘客服务、运营组织、应急处突等业务场景的行业大模型。城轨行业大模型可破解通用大模型无法很好满足城轨行业垂直领域在场景适配性、响应速度、结果可信性等方面的要求。

归纳来看,城轨行业大模型具备四大创新亮点——

一是完全解耦,实现DeepSeek等通识大模型的灵活切换,实现算力、平台、大模型的完全独立,互不影响,具备部署未来更优模型的能力;

二是全栈自主化,采用国产通识大模型为基座,基于国产算力、AI平台,自研城轨行业大模型;

三是大小模型融合,青岛地铁系统性地梳理出407项原始运营服务需求,借鉴与DeepSeek相同的MOE(分诊就医)架构,搭建1个大模型+18个智能体的混合专家型大模型,全面覆盖159个轨道交通运营场景;

四是数据思维链,融合行业、地铁企业等数据(如含有超1.4万份行业文件和超19.7万份青铁文件),构建城轨行业高质量数据集,提升模型专业能力和准确性,增强输出结果可信性。

(城轨行业大模型4大创新点)

目前,青岛地铁已完成垂域大模型1.0版本研发,并在青岛地铁6号线一期完成初代大模型研发部署、模型评测,以及供电、车辆、机电和智慧车站4个智能体的上线试运行,赋能设备维修、乘客服务、运营组织、应急处置等业务领域,大幅缩减作业流程并缩短故障处置时间。

待青铁大模型应用体系搭建完成,场景全域覆盖后,地铁运营效率提升超40%、乘客主动服务提升超60%、生产作业流程缩减超60%、成本降低超30%。

2028年,506公里线网预计可实现运营成本年节省超10亿元。

强大智能体,让效率快起来

“听起来热闹,作为乘客,我就想通俗地知道‘城轨行业大模型’到底有什么作用?”

针对这一问题,我们只需要了解一下方才提及的,已在6号线一期上线试运行的城轨行业大模型的四个智能体(智慧车站智能体、供电智能体、车辆智能体、机电智能体)即可。

以“智慧车站智能体”的“自动巡检”与“万物图说”两大功能为例,通过自动巡检系统集成实时监控、数据分析、智能语音交互和应急响应等功能,实现车站内部设施的自动化巡检和管理。

通俗来说,智能体通过调用监控摄像头实时跟踪各区域的设备状态,自动识别潜在异常并及时报警,同时提供智能化的数据分析与预测功能,帮助工作人员提前发现问题、进行故障处置。

假如孩子在车站与家长走失,“万物图说”具备强大的智能寻人功能,操作人员只需输入孩子的外观特征描述,如穿着、背包、眼镜等,系统即可在地铁监控系统中秒级检索匹配对象。

去年,轮椅女孩李子萱在6号线一期的无障碍出行体验火爆网络。在视频中,李子萱没有提前预约,也没有开口寻求帮助,刚一进车站,工作人员已经等候在她乘车的动线上。

这正是“智慧车站智能体”的功劳,6号线智慧车站可通过AI视频监测识别技术,精准聚焦乘坐轮椅等需要帮助的特殊人群,自动开启特殊人群主动服务场景,提供更加精细化、主动式的服务。

值得关注的是,“供电智能体”与“车辆智能体”的强大在于“预测性”。

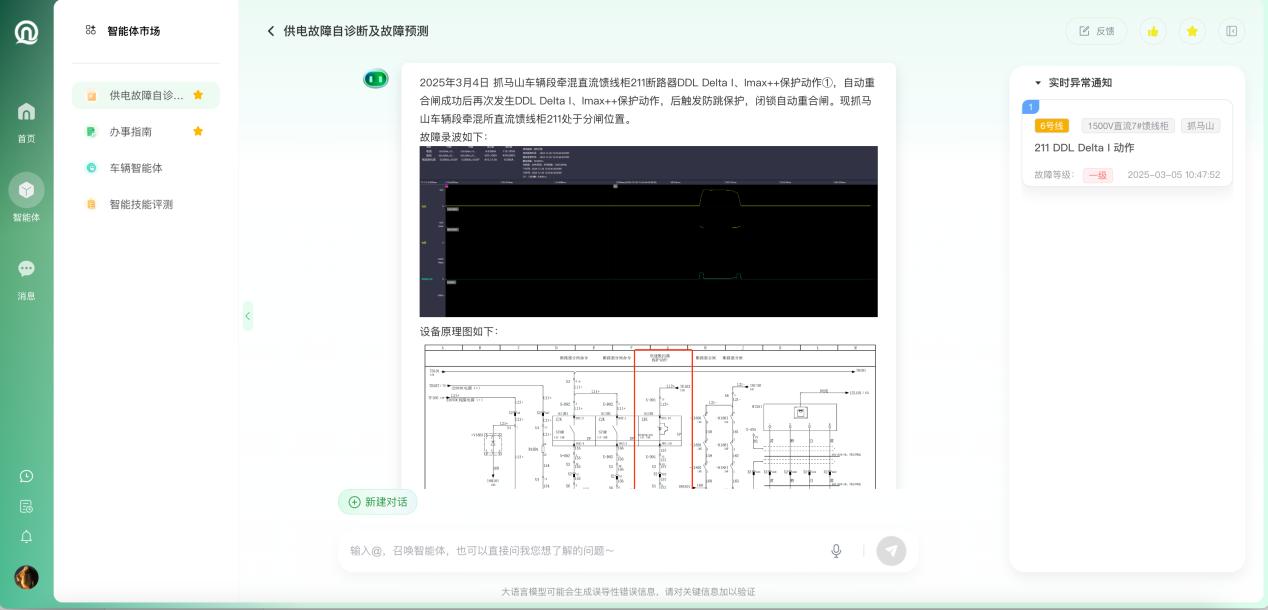

“供电智能体”能够实时监测供电设备的运行状态,收集设备的历史运行数据、实时数据以及设备图纸原理等,通过大模型算法分析设备运行状态,提前预警潜在的设备故障或系统异常,从而为工作人员提供精确的故障定位和解决方案。

(供电智能体)

同理,当地铁列车发生故障时,“车辆智能体”可以辅助检修人员迅速排查故障。通过和智能运维系统相互配合,实现智能化故障诊断、健康状态评估,使车辆从故障修、计划修向预测修转变,延长设备生命周期。

此外,“机电智能体”具备多专业巡检任务整合能力,实现快捷生成巡视工单,并创新引入抢单模式;巡检过程中,自动给巡视人员预警异常风险和专业答疑指导,对作业合规性进行自动抽检。解决传统巡检过程中设备巡视人员多、任务分散、专业壁垒高等问题,大幅提升巡检效率,赋能地铁日常巡检智能化。

值得一提的是,“先行先试”的地铁6号线,已经实现设施设备运维从“故障修”“计划修”向“状态修”“预测修”的转变,故障率较线网其他线路开通初期下降约51%。

借助智慧运维,地铁6号线一期也实现设备巡视由人工向系统自动化转变,在接触轨带电工况下,智能巡检机器人巡检列车可提升生产效率75%。目前,抓马山主变电所,全部采用供电机器人进行巡视。

青岛范本:协同发力、共享共赢

“要大力发展智慧交通,推动大数据、人工智能、区块链等新技术与交通行业深度融合,使人享其行、物享其流”。

2023年11月,青岛地铁集团按照“业主主导、内聚外联、生态协同”的组织原则,主持召开人工智能实施专题会,联合集团及下属子公司、山东大学、北京城建设计发展集团股份有限公司、中兴通讯、曙光信息产业、新华三、山东极视角、华为、北京国信会视等19家单位,研究成立“青岛地铁人工智能联合创新体”,集结技术专家与AI训练师团队共计380余人,形成“联创体+实验室+突击队”的研发体系,开展“轨道交通+人工智能”1123N行动。

中国城市轨道交通协会副秘书长王燕凯表示,行业在AI大模型共研共建具有重要现实意义,行业大模型建设也非一日之功,需全产业链所有成员以开放包容的姿态,协同发力、共享资源、共担责任,在共研体合作方面,协会支持行业单位参与城轨行业大模型建设并共享发展成果。

显然,青岛地铁提供了一个可借鉴的范本。

针对城轨行业大模型,有业内人士测算,城市轨道交通单条线路智慧化改造成本约两亿元,全产业链规模近千亿元,人工智能产业化发展前景广阔。此外,城轨行业大模型还可应用于产业园区、港口、电力、水务的设备运维,机场的乘客服务,装备制造业的产线运维,运营商的运营服务及铁路的全场景业务,赋能千行百业。

2024年4月26日清晨,青岛地铁6号线一期承载着科技与未来的想象,驶入城市动脉。当列车自主唤醒后驶向站台,当智慧车站提前识别特殊需求乘客,当巡检机器人不知疲倦穿梭于轨道间,那些曾在科幻电影里震撼人心的场景照进现实。

如今,6号线一期累计客运量近1700万人次,16项行业对标指标12项“0触发”,13项达到或超过既有线开通同期最优值,收获满满。作为一条建造、运行、运维全过程、全维度智慧化的地铁线路,6号线一期成为青岛地铁培育新质生产力的先行线和示范线,并为国内轨交行业加快数智化转型升级打造了样板。

一年之后,当城轨行业大模型正式发布,青岛地铁以行业问题为导向,抢抓人工智能创新发展机遇,攻坚“轨道交通+人工智能”建设行动,走在了前列。

从缓解交通压力到引领行业变革,青岛地铁正以智慧城轨建设为笔,书写交通强国山东示范区的新篇章,为建设新时代社会主义现代化国际大都市注入强劲动能。

(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

还没有评论,来说两句吧...