上海国际消费中心城市建设成果显著,作为主要消费群体,公众的实际感受如何?今天,上海市质协用户评价中心发布了“上海消费中心城市建设公众认知调查报告”,分析市民及在沪消费者对国际消费中心城市建设的知晓度、参与度和满意度,从公众视角评估上海市国际消费中心城市建设成效。

结果显示,公众对上海国际消费中心城市建设总体评分为77.90,消费便利性方面得分较高达80.21,60.5%的受访者消费支出较上一年同期“有所增加”。

60.5%消费支出比去年增加

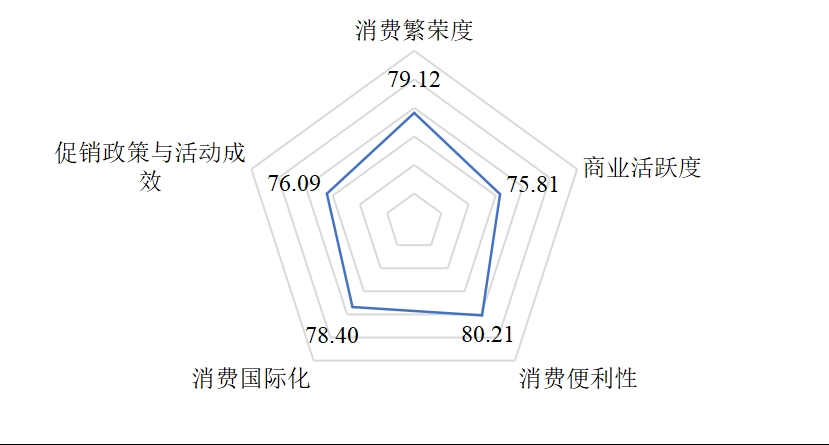

此次调查涵盖消费繁荣度、商业活跃度、消费便利性、消费国际化、促销政策与活动五个维度。受访公众为在上海短期拜访或长期居住的消费者,包括中国籍和来自美国、英国、俄罗斯、日本等22个国家的外籍人士。

结果显示,公众对上海国际消费中心城市建设总体评分为77.90,消费便利性方面得分较高,为80.21;商业活跃度方面得分较低,为75.81。对于“力争到‘十四五’末率先基本建成具有全球影响力、竞争力、美誉度的国际消费中心城市”的目标,公众的信心程度为77.64。

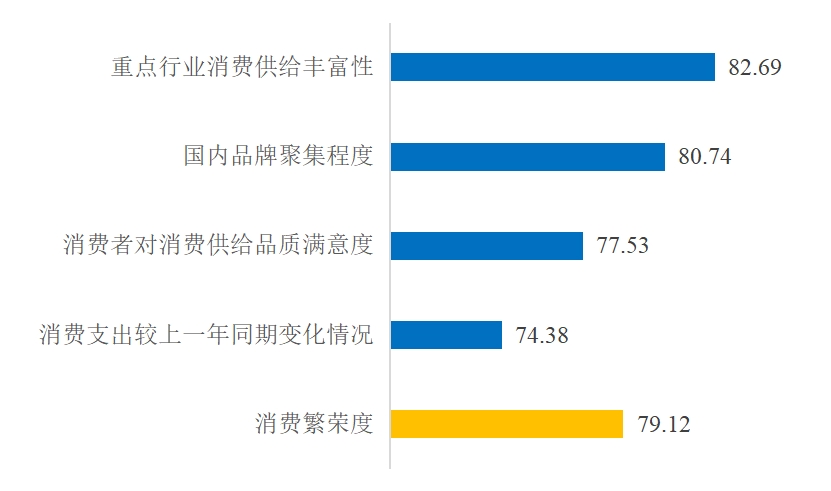

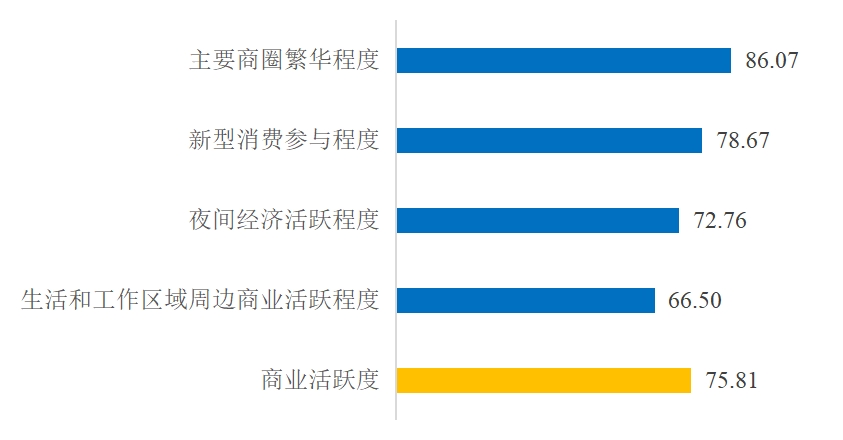

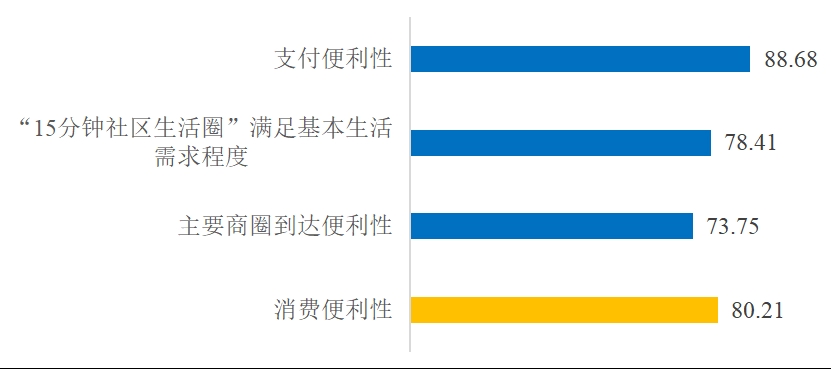

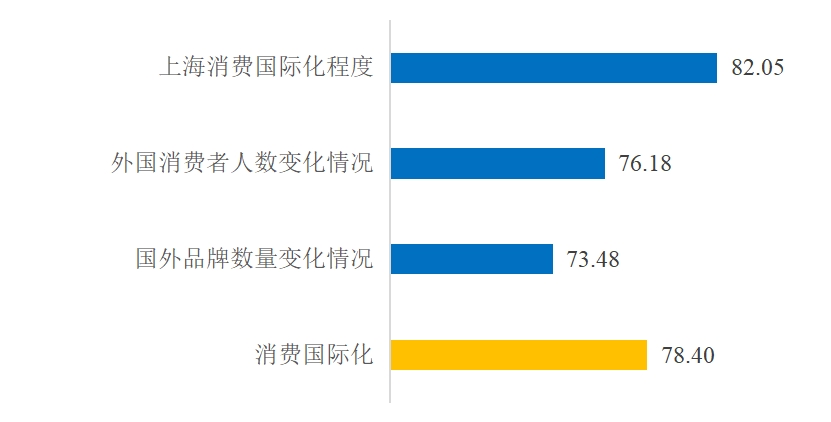

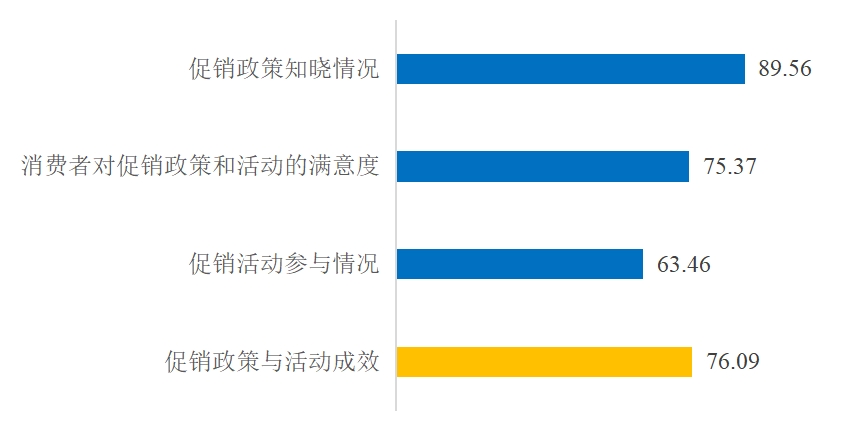

在消费繁荣度方面,“重点行业消费供给丰富性”得分较高(82.69)。在商业活跃度方面,“主要商圈繁华程度”得分较高(86.07)。在消费便利性方面,“支付便利性”得分较高(88.68)。在消费国际化方面,“上海消费国际化程度”得分较高(82.05)。在促销政策与活动成效方面,“促销政策知晓情况”得分较高(89.56)。

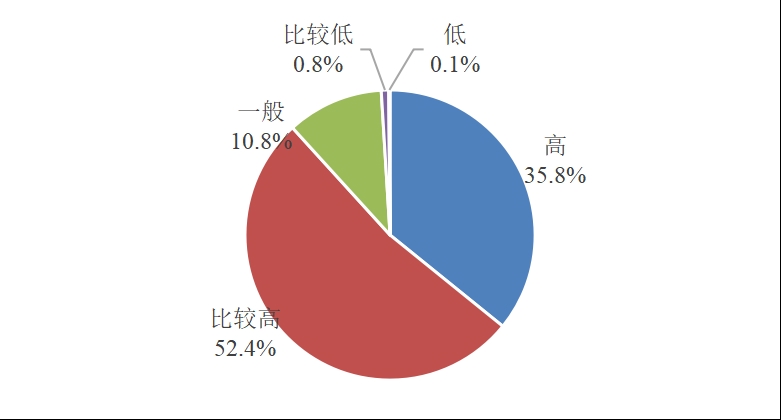

调查发现,88.2%的受访者认为国内外品牌在上海的聚集程度“高”“比较高”,仅0.9%的受访者认为国内外品牌在上海的聚集程度“低”“比较低”。在餐饮、文旅、体育、健康养老这四个领域,90%左右的受访者认为消费供给“丰富”“比较丰富”。

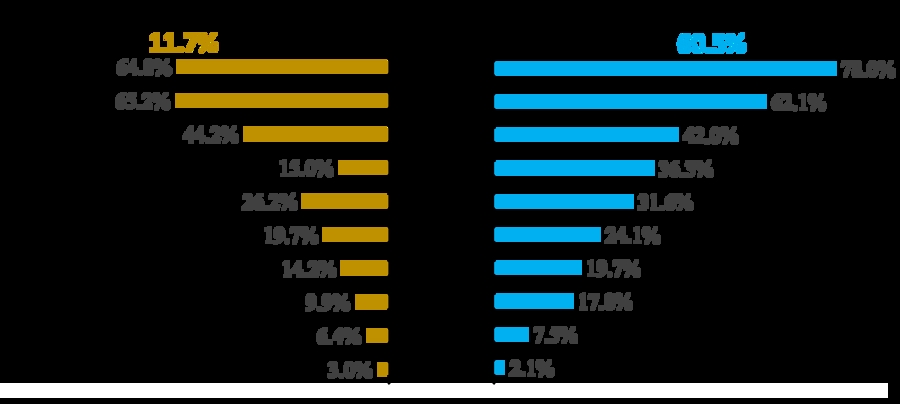

调查中,60.5%的受访者消费支出较上一年同期“有所增加”,11.7%的受访者消费支出较上一年同期“有所减少”。分析发现,消费“有所增加”的人群在旅游出行、餐饮、体育健身、文化娱乐领域的消费比例显著增加(分别高出21.3%、13.2%、7.9%、5.5%)。

夜间经济和数字消费参与度较高

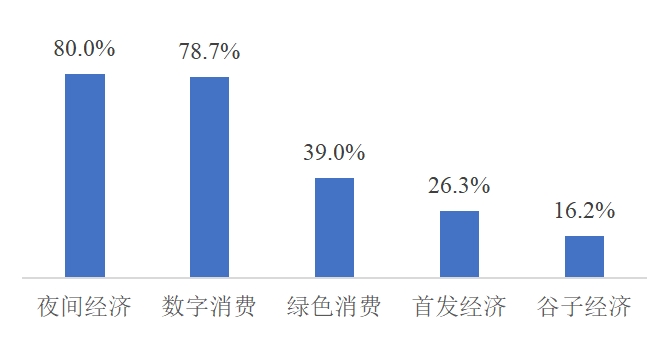

首发经济、夜间经济、数字经济等新型消费是此次调查的重点内容。调查显示,夜间经济和数字消费的公众参与度较高(分别为80.0%和78.7%),绿色消费、首发经济、谷子经济的公众参与度均不足40.0%。

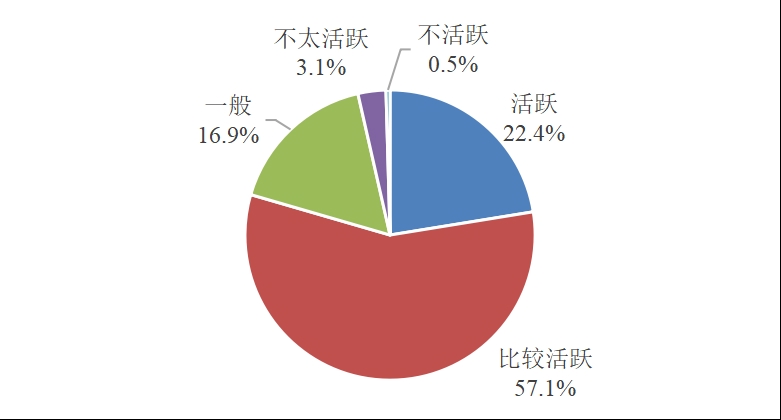

在夜间经济方面,79.5%的受访者认为上海夜间经济“活跃”“比较活跃”,3.6%的受访者认为“不太活跃”“不活跃”。受访者认为夜间经济的主要问题是:公共设施不足(52.7%)、业态同质化严重(43.2%)、夜间消费溢价明显(33.8%)。

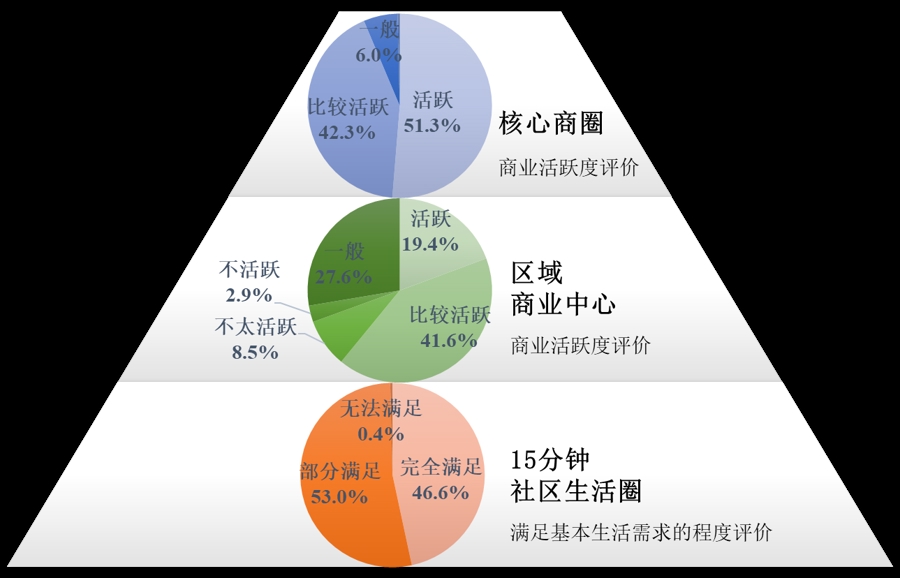

在商业活跃度方面,93.6%认为上海核心商圈(如南京路、徐家汇、陆家嘴等)的商业“活跃”“比较活跃”,仅61.0%认为区域商业中心“活跃”“比较活跃”。核心商圈和区域商业中心的活跃度呈现相对“两极化”的状态。

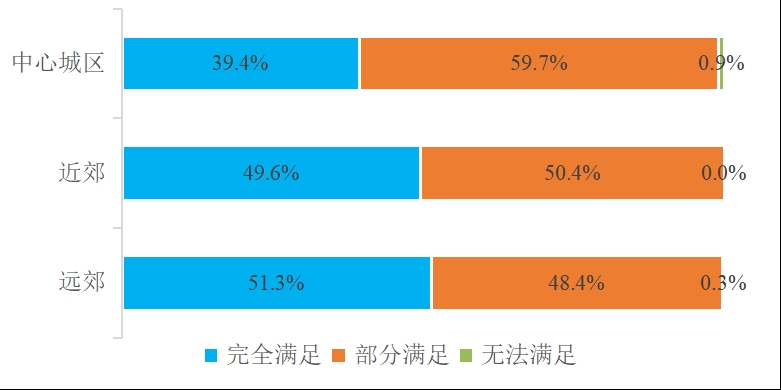

在“15分钟社区生活圈”方面,46.6%反映居住地周边15分钟慢行范围内能“完全满足”买菜、购物、餐饮、维修等基本生活需求,53.0%反映只能“部分满足”基本生活需求,认为“无法满足”的只有0.4%。

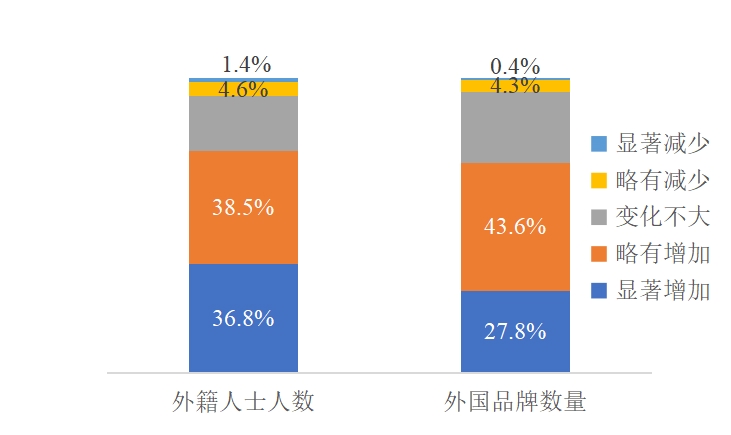

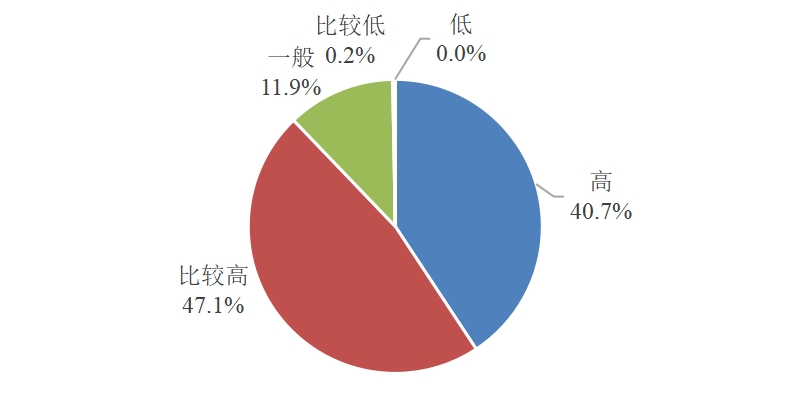

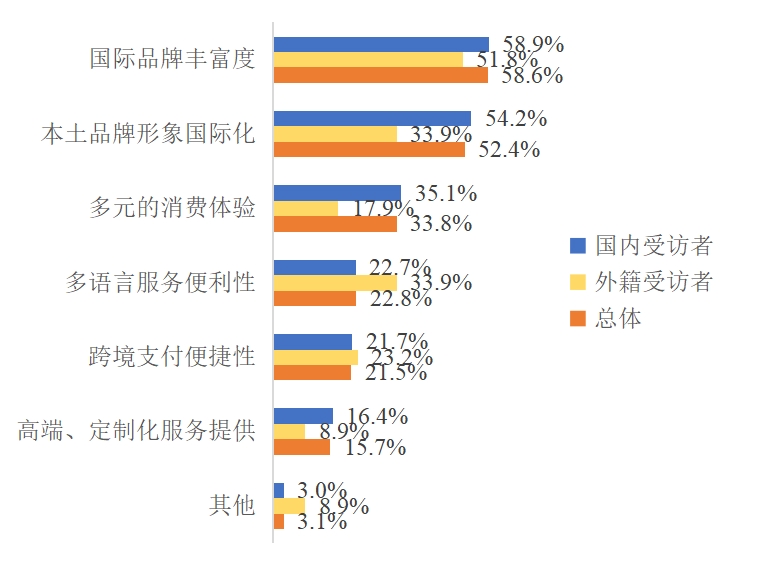

75.3%的受访者认为上海外籍人士“显著增加”“略有增加”,71.4%的受访者认为上海销售的国外品牌数量“显著增加”“略有增加”,87.8%的受访者认为上海消费国际化程度“高”“比较高”。半数以上的国内外受访者均认可“国际品牌丰富度”,但国内受访者和外籍受访者对于“本土品牌国际化形象”“多元的消费体验”等的认可度差异较大。

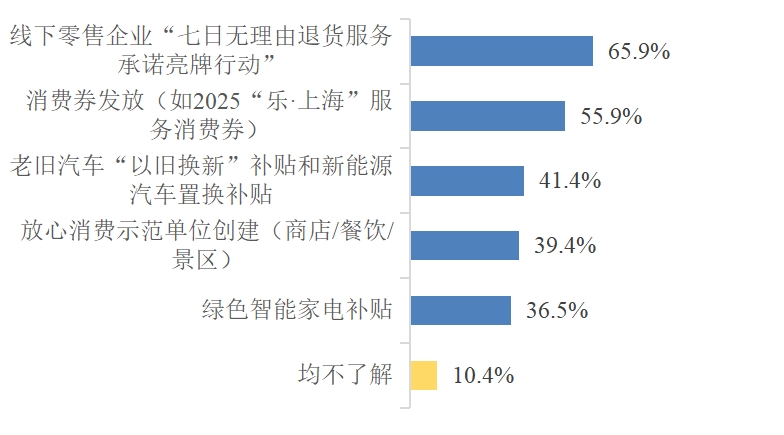

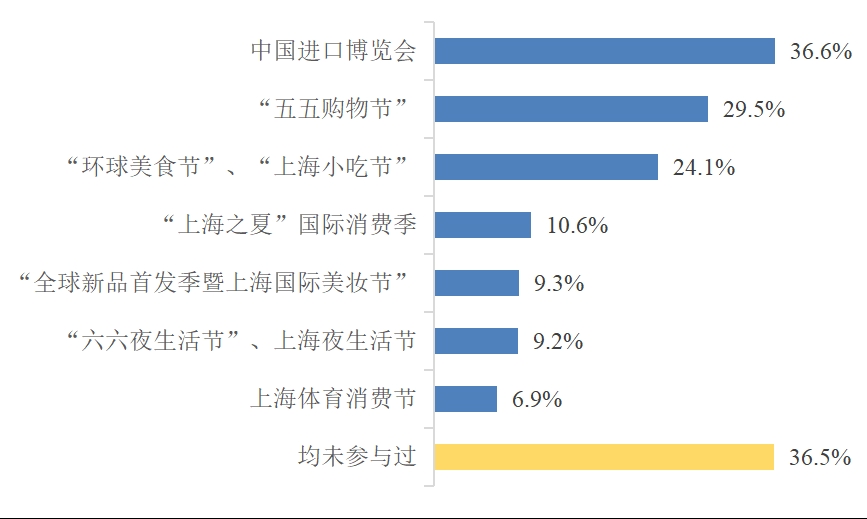

在促消费各项政策方面,89.6%的受访者知晓至少一项政策,“线下零售企业‘七日无理由退货服务承诺亮牌行动’”的知晓率较高(65.9%),“绿色智能家电补贴”的知晓率较低(36.5%)。63.5%的受访者参与过至少一种促销活动,进博会参与率为36.6%,“五五购物节”参与率29.5%,“均未参与过”占36.5%。

值得注意的是,公众对于消费券非常关注,44.6%的促销政策和活动的相关意见是针对消费券的,公众反映的消费券问题主要包括中签率低、优惠力度不够、操作麻烦。

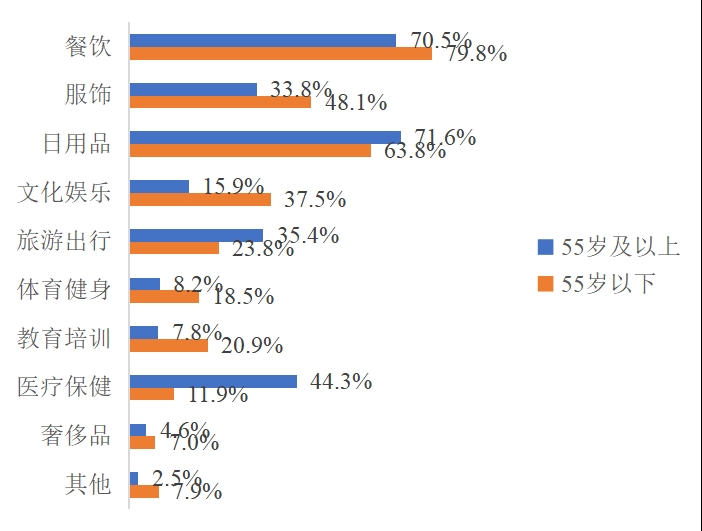

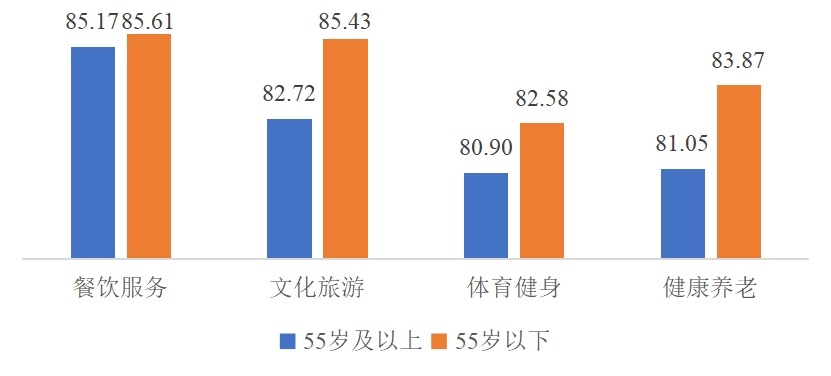

调查还深入分析了银发人群(55岁及以上受访者)消费习惯,发现他们在旅游出行和医疗保健这两项的消费比较突出。对于餐饮服务、文化旅游、体育健身、健康养老这些行业的供给丰富性,银发人群的评价均低于其他人群,其中健康养老行业的差异最明显,其次是文化旅游行业。

应推进重点领域消费的提质扩容

调查认为,总体而言,公众认可上海在消费资源的集聚程度、主要商圈繁华程度、支付便利性、消费国际化程度以及促销政策这些方面取得的成效,但在首发经济参与率、“15分钟生活圈”的建设情况、促销活动参与率等方面存在欠缺。

对此,调查认为政府部门应顺应公众消费需求,进一步推进餐饮、文旅、体育、健康养老等重点领域的提质扩容。比如,运用大数据分析公众消费偏好与需求趋势,融合科技与文化元素,打造沉浸式、体验式消费新场景,促进餐饮、文旅、体育、康养等领域跨界融合,优化重点领域基础设施建设等。

同时,应激活首发经济类新型消费聚客动能,包括运用大数据分析消费者偏好,定向推送首发产品信息,鼓励品牌与艺术、文化、体育等领域跨界合作,推出联名首发产品,改变资源过度集中现状,向社区商业中心、郊区购物中心倾斜首发经济资源,或结合“15分钟生活圈”建设打造社区级首发消费场景等。

此外,完善“金字塔形”消费生态,满足公众多层次消费需求。比如打破商业过度集中于中心城区的局面,通过政策引导与产业协同,将商业资源向城市副中心、新兴区域疏散。同时打造特色商业街区,挖掘区域文化特色,实现差异化竞争,带动消费均衡分布。健全15分钟社区生活圈,丰富社区商业业态,补足餐饮、生活服务等业态缺口,引入新兴消费模式。鼓励社区商家开展线上线下融合经营,为居民提供多元消费渠道。

在精准促销方面,调查方建议应深入市场调研,在特定节日或季节结合热门消费品类及时推出针对性的促销活动。构建多元化数字营销渠道,利用大数据分析技术,精准定位目标消费者,实现个性化的信息推送。加强线上线下融合,提高消费者的参与度和便利性。增强资源整合能力,搭建商家与各类资源的合作平台,促进商家之间、商家与金融机构、媒体等之间的合作。

还没有评论,来说两句吧...